Mission(存在意義)に込めた想い

「負」を超える「正」を社会に提供

エンタテインメントには、社会に対する「正」の部分だけではなく、「負」の側面も指摘される宿命があります。一つ例を挙げると、2011年3月に発生した東日本大震災では、電力不足で計画停電となる中、パチンコホールやゲームセンターなどの娯楽施設が、膨大な電気を消費しているという批判を受け、エンタテインメントはその存在意義を問われることになりました。社員からも「こんな非常時にゲームセンターの営業を続けて良いのでしょうか」という声が上がるなど、多くの社員が悩み、無力感に苛まれたのです。そうした中、会長が「こういう時だからこそ、我々にできることで世の中を明るくしていこう」というメッセージを発し、沈みかけていた社員の気持ちが奮い立ったことを思い出します。無論、災害発生時にはライフラインの確保や生活必需品を送り届けることが最優先になります。しかし、真の復興には「明日への活力」が必要であり、それを提供できるのがエンタテインメントだと私は信じています。

ゲームが子どもに与える影響、遊技機におけるのめり込みの問題といった、「負の側面」は真摯に真正面から捉えていかねばなりません。同時に「負」を超える「正」の「感動」を提供していけば、我々は、社会に存在価値を認められ続けることができると確信しています。こうした想いを込めたのが、サブタイトル「~社会をもっと元気に、カラフルに。~」です。社員は胸を張って、「黒や灰色といった暗い色以上の明るい色を社会に提供する」という志を貫いていってほしいと願っています。

2018年3月期の業績報告

計画未達も「Road to 2020」は着実に進捗

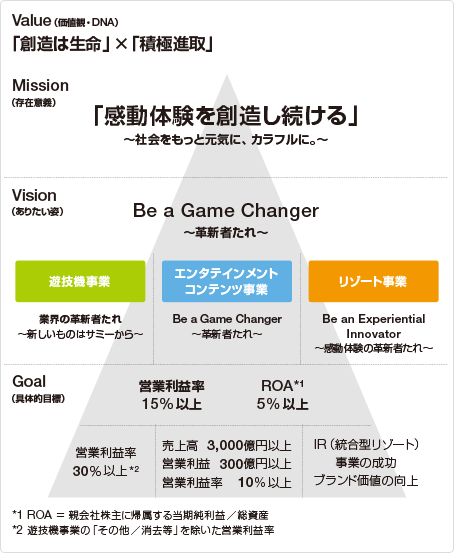

「Road to 2020」では、連結営業利益率15%、ROA5%を最終年度である2020年3月期の計数目標に掲げています。3年目に利益面で飛躍するロードマップを描いており、目標達成に向けた様々な施策を着実に打っています。

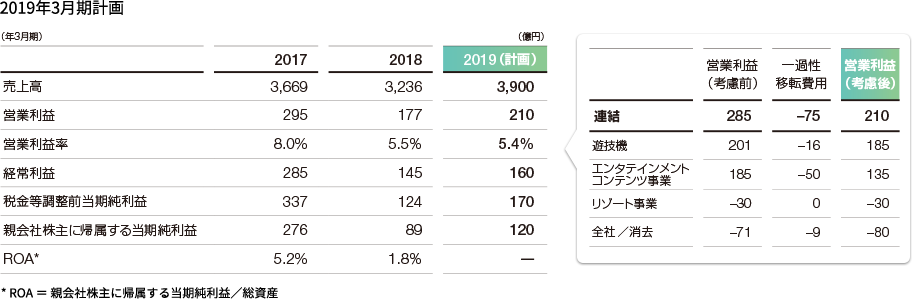

初年度である2018年3月期の売上高は前期比11%減、営業利益は同40%減となり、いずれも期初計画は未達となりました。

遊技機事業は2018年2月に施行された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則(以下、規則改正)」の影響を受け、複数タイトルの販売スケジュールを大幅に見直した結果、販売台数が減少しました。

また、エンタテインメントコンテンツ事業では、デジタルゲーム分野において投入を予定していた新作タイトルを2019年3月期に延期したため、投入タイトル数が期初の想定を下回りましたが、一方でパッケージゲーム、アミューズメント機器、施設が好調に推移し、期初計画を大幅に上回りました。

遊技機事業の減収減益を要因として、計画対比では残念な結果になりましたが、「Road to 2020」は着実に進捗しているというのが、当期の総評です。その理由をご説明いたします。

「Road to 2020」の進捗

戦略的な販売スケジュールの見直し

遊技機業界において、2018年2月に施行された規則改正は、パチスロ、パチンコ遊技機の特徴でもある射幸性を大きく引き下げる内容となりました。一方で、規則改正に付随する業界団体の自主規制も合わせて変更が行われましたが、特にパチスロ遊技機の自主規制の変更については、全体の射幸性を大きく引き下げながらも、遊技性の幅が拡がることで、魅力的な遊技機の提供が可能になると考えています。

そのため、パチスロ遊技機は戦略的に新しい規制に沿って作り替えたほうが、今後の市場のニーズにも合致すると判断し、下期の販売スケジュールを大幅に見直したわけです。このように2018年3月期下期の製品戦略は、中期的な視座に立った、戦略的な打ち手に基づいています。

エンタテインメントコンテンツ事業は期初計画を上回り、3期連続で増益を達成することができました。特にすべての事業分野及びすべての地域(日本、アジア、北米、ヨーロッパ)で黒字化を2期連続で達成したのは、旧セガ時代を含めてはじめてのことです。一つの大ヒットに依存せずとも、安定的に利益を生み出す持続可能性の高い収益構造に向けて、うまくビジネスが回りはじめている手応えを感じています。

大きく利益成長を果たしたパッケージゲーム分野では、グローバル市場での販売が伸長し、「Road to 2020」で取り組んでいる「グローバル展開を促進する仕組みづくり」が進みました。2017年4月に欧米で販売を開始し、日米欧で累計220万本を超える販売を記録した「ペルソナ5」をはじめ、旧作のリピート販売も厚みを増してきています。これは、世界のユーザーに製品クオリティをご満足いただけている証であり、もちろん利益率向上の原動力にもなっています。

2年連続で、市場規模の回復傾向が続くアミューズメント機器分野並びに、アミューズメント施設分野の業績も堅調に推移しています。アミューズメント機器分野は、プライズ機の販売好調と、レベニューシェアモデルと呼ばれる継続収入が得られるビジネスモデルの導入により十分な収益性が確保できています。アミューズメント施設事業も継続的なオペレーションの強化が実を結んでいます。

デジタルゲーム分野も会計年度中の売上よりも「作り込み」を重視した結果のスケジュール見直しであり、後述の通り2019年3月期は攻勢に転じます。

リゾート事業では、韓国初のIR(統合型リゾート)「PARADISE CITY」の第1期第1次関発が2017年4月にオープンしました。日本から想定以上のお客様が来ていただくなど、大変ご好評いただいています。

PARADISE CITY

©PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. All rights reserved.

一方、課題も残りました。すべての事業及び分野にいえる課題は「成功確率」です。一つひとつのタイトルを見ると、ヒットしたタイトルが目標に達しなかったタイトルをカバーしている状態です。失敗、成功を問わず、仮説検証を徹底的に繰り返すことで、成功の確率を上げていく方針です。また、営業損失が継続しているリゾート事業のフェニックスリゾート(株)についても重要な課題と認識しています。

2019年3月期計画

遊技機事業で上積みを目指す

2019年3月期の売上高は、当期比20%増の3,900億円、営業利益は同18%増となる210億円、営業利益率は当期とほぼ横ばいの5.4%を計画しています。

2018年8月以降、順次グループ各社の本社機能を集約していくことに伴い、移転費用約75億円を計上する計画です。この一過性費用を控除する前の実力値ベースの営業利益は、当期比61%増の285億円となります。当期は主に遊技機事業で、計画に対してさらなる上積みを図っていきたいと考えています。

遊技機事業は、当期比15%増収、55%の増益を計画しています。パチスロ遊技機では下期から2020年3月期にかけて、新基準機を順次投入していく計画です。規則改正の主旨に則り射幸性は抑制しつつ、自主規制の変更によって開発の幅が拡がった新基準機には大いに期待しています。従来、パチスロを存分に楽しんでいただくには、5~6時間程度の時間を要していました。他のエンタテインメントとの間で、ユーザーの「時間」を奪い合う中で、テーマパーク並みの遊技時間は非常に不利な条件でした。しかし今後は、カラオケや映画、ボウリングなどと同じ「2時間程度」で遊んでいただけるようになり、「近所にある気軽なエンタテインメント」という本来の姿に回帰し、空き時間を使った需要の取り込みの可能性が拡がりました。

エンタテインメントコンテンツ事業の事業戦略

IP価値の最大化及びグローバル展開を加速

エンタテインメントコンテンツ事業は、当期比24%の増収、9%の減益を計画しています。利益成長のドライバーは、満を持して計12タイトルの新作を投入する予定のデジタルゲーム分野です。パッケージゲーム分野も、新作タイトルと海外市場での拡販、リピート販売によって増益を見込んでいます。一方、カジノ機器事業の先行投資費用を計上するアミューズメント機器事業、及びアミューズメント施設事業が減益、映像・玩具事業は横ばいの計画です。

エンタテインメントコンテンツ事業では、新規IPに加え、既存IP、休眠IPなどの膨大なIP資産、外部IPも含めたIP群をマルチチャネル、グローバルマーケットに展開することで、IP価値の最大化に注力しています。

デジタルゲーム分野においては、2018年4月に配信を開始した新作アプリ「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド(通称「サカつく」)」(iOS/Android)は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっており、2018年8月時点で100万ダウンロードを超えています。このほか、ヒット作を連発している(株)f4samuraiの最新作「ワンダーグラビティ ~ピノと重力使い~」、2010年からネットワーク対応のアーケードゲームとしてファン層が厚い「BORDER BREAK」のPS4版など、続々と新作を投入していく方針です。

パッケージゲーム分野において、「龍が如く」シリーズの最新作を北米市場で投入したのは、既存IPを横展開し、「太らせていく」取り組みの一環です。また、休眠IPのリバイバルとしては、1999年にシリーズ第1作目を発売した「シェンムー 一章 横須賀」、及び「シェンムーII」のリバイバルとなる「シェンムー I&II」の販売や、1996年にシリーズ第1作目を発売した「サクラ大戦」など未だ熱量の高いファンが多く存在するIPの復活に挑戦します。スマートフォン向けアプリとして大人気の「Fate/Grand Order」のアーケード版の提供を開始するなど、外部IPの活用にも積極的に取り組んでいます。

リゾート事業の事業戦略

大きな意義を持つ米国ネバダ州でのライセンス取得

リゾート事業は、国内IR(統合型リゾート)に向けた先行費用が発生するため、30億円の営業損失を見込んでいますが、フェニックスリゾート(株)は、営業黒字化を果たすべく、収益性の改善に取り組んでいく考えです。韓国・仁川の「PARADISE CITY」は、第1期第2次開発が順調に進んでおり、順次エンタテインメント施設や商業施設もオープンし、真のIR(統合型リゾート)施設となる予定です。

2017年12月、当グループは米国ネバダ州におけるゲーミング機器製造・販売ライセンスを取得しました。これは、すでにライセンスを有するマカオ、フィリピンに続く第三のマーケットでの販路確保ということ以上に大きな戦略的意義を持ちます。

ライセンス取得に際して、ガバナンス・コンプライアンス体制、財務・税務情報等、多面的な調査が実施され、さらに関連するグループの役員個人も対象となり詳細な調査が行われました。このように世界で最も厳格な基準において、当グループの適格性が公的に認められたことは、国内IR(統合型リゾート)におけるライセンス取得はもとより、海外のパートナーとの協業を行う上でも有利に働くと考えています。

当グループは、世界の名だたるオペレータと同じ土俵に立つ唯一の国内企業として、IR(統合型リゾート)への強い参入意志を表明し、着々と準備を進めています。「PARADISE CITY」に派遣し、ノウハウの蓄積を進める人員数はさらに拡大し、約60名となりました。また、カジノ運営の要素を洗い出し、118項目以上にわたるバリューチェーンの分析を行うなど、事業化に向けた具体的な取り組みも他社に先駆けて進めています。

長期的な経営姿勢

短期と長期では迷わず長期を選ぶ

当グループでは現在、「里見塾」と称し、創業の理念を中堅以上の幹部に擦り込む取り組みを行っています。創業の理念の継承は、当グループが長期持続的に発展していくために不可欠と考えているためです。理念のうち最も重要なものは、「王道を歩く」という経営哲学です。世間に「後ろ指」を指されるような振る舞いや、短期的な利益に執着して近道を選ぶよりも、遠回りであったとしても「王道」を歩いていくほうが、確かな成功を得られるという考え方です。こうした経営哲学に基づき、当グループは徹底して長期的なスタンスに立った経営を志向してきました。

事実、私は長期と短期のいずれかの利益を優先するか、判断を迫られたときは、迷うことなく長期利益を優先しています。たとえ、予算が未達になる可能性があっても、あと数ヶ月追加開発すれば、良いものができるのであれば、妥協せずに磨き上げを行うよう指示しています。そうすればエンドユーザーの支持を獲得でき、ブランド価値も高まります。たとえ、失敗したとしても要因を正しく分析することによって、現場も言いわけではなく反省を自分事として捉えることができます。

外形だけ要請に応えるよりも、「王道を歩く」の堅持を徹底していくことのほうが、持続的な発展を遂げていく上で重要だというのが私の考えです。

持続的成長の基盤—人財

全社員が自信と誇りを持てるように

私は、人財をすべてのステークホルダーの中で最も優先しています。優秀な人財がいるからこそ、お客様にご満足いただくことができ、お客様満足が実現できてはじめて株主価値を提供できるためです。

これまで人財の育成と、能力を最大限に発揮させていくための様々な取り組みを進めてきました。中核となる「働き方改革」については、労働時間の削減や会議の回数・時間等の大幅な削減、働き方の多様化等、徹底的に改革を推進してきました。2018年4月には、業界に先駆けて副業制度【JOB+(ジョブプラス)】を解禁しました。社員の自主性を尊重し、社内ではできない経験を通じて、個人の能力向上や自己実現を達成し、その結果、社員がグループ企業価値の向上に一層貢献してくれることを期待して導入した制度です。そして、「働き方改革」の集大成となるのが、グループ本社機能の集約です。これによって「働き方改革」は、「改革」から「改善」フェーズに移行していくことになります。

グループ経営では「遠心力と求心力のバランス」を重視しています。各事業会社に権限の委譲を行い、経営判断のスピードアップと、ブランドや事業形態に則した最大のパフォーマンスの実現を求めるのが「遠心力」に当たります。一方の求心力の象徴となるのが本社機能の集約です。経営効率の向上や事業会社間の人財交流・事業連携の活性化、Co-working Spaceに誘致するベンチャー企業等とのイノベーションの創出に加え、各種会議や株主総会等の開催によるコスト削減を含む効果を中長期的に生み出していく方針です。

私がこの移転で特に実現を目指しているのが、グループの「文化づくり」です。様々な事業会社の文化を融合して「セガサミーグループの文化」を醸成していきたいと考えています。グループのブランドロゴを改定したのも同じ文脈です。すべての文字が繋がった新たなロゴには、グループが「一体感を持って成長し続けていく」という決意を込めています。

私は、すべての社員が、自信と誇りを持つことができるセガサミーグループにしていきたいと考えています。遠回りのように映るかもしれませんが、我々の社員が自分の業務や会社に自信と誇りを持てることこそが、最良のコンプライアンスやガバナンス意識の醸成に繋がると信じています。それこそが「Road to 2020」の確実な遂行と、その先の持続的企業価値拡大を実現し、株主の皆様をはじめすべてのステークホルダーのご期待にお応えしていく「王道」だと確信しています。

引き続きセガサミーグループをご支援賜りますよう、お願い申し上げます。

2018年8月

里見 治紀

セガサミーホールディングス(株)

代表取締役社長グループCOO