Focus

Focus8 | サミーの新たな挑戦「再生材循環スキーム」

役目を終えた遊技機のプラスチック部品を原料として

新たな遊技機を作る仕組みを構築

インタビュー ※取材時期:2024年12月

(左)

大谷内 正輝

サミー株式会社

生産統括本部 生産企画本部 生産企画部 リユース企画グループ

(右)

井内 孝也

サミー株式会社

生産統括本部 生産企画本部 購買部 第一購買グループ 主査

セガサミーグループの中で遊技機事業を担うサミーは、グループのマテリアリティの一つである「環境」に真摯に取り組んでいます。例えば、環境に配慮したPEFC認証木材の使用や、遊技機を構成する部材の共通化や部品の極小化を実行してきました※1。

2024年からは新たな取り組みとして、回収・解体した遊技機のプラスチックをもう一度原料として使う「再生材循環スキーム」がスタートしました。この循環スキームは、サミーの未来を担う世代が積極的に挑戦し、関連部署やお取引先様と連携して実現させたものです。

循環スキームは、どのような思いから誕生したのでしょうか。また、循環スキームの確立までにはどのような苦労があったのでしょうか。今回は、普段その仕事内容があまり語られることがない購買担当とリユース担当の奮闘をご紹介します。

購買部署とリユース部署、それぞれの役割と環境への意識

井内

購買部は部品を購入する際のお取引先様を選定し、納期調整を担当する部署です。以前から環境対応には取り組んでいますが、SDGsという言葉が社会に浸透し、事業行動計画にも用いられるようになった2021年ごろから、より意識を持ってサステナビリティの取り組みを行っています。リユース企画グループと密接に連携するようになったのも、その頃からです。

大谷内

生産企画部は、パチンコやパチスロといった遊技機をいつまでに何台生産するかという生産計画の作成や、生産全体の進捗管理を行う部署です。その中でリユース企画グループを設置し、CO2排出量を減らすなど環境への負荷を少なくする取り組みを行っています。例えば、異なる機種でも、共通で使える部材はリユースしています。購買部から「こういった部品をリユースできないか」と相談を受けて、調査することもあります。

遊技機の再生材循環スキームとは

今回ご紹介するのは、主に遊技機本体の飾りなどとして使われるポリカーボネート(プラスチックの一種)製の部品に関する循環スキームです。

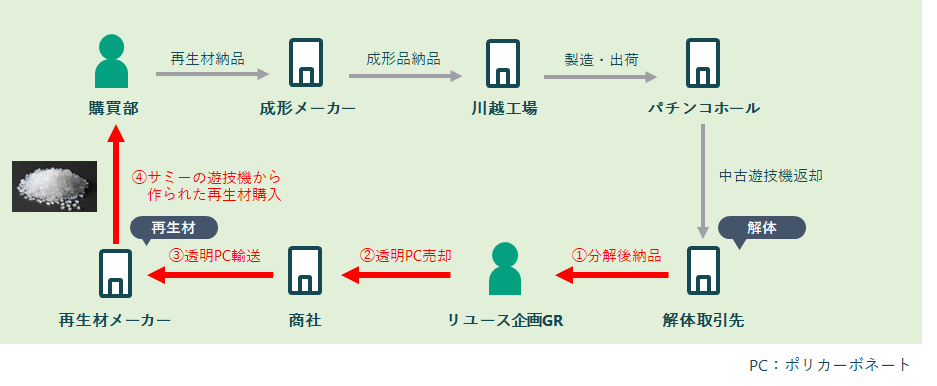

以前から、サミーではプラスチックの部品を生産する際に新品の原料だけでなく、再生材メーカーから購入した原料も使っています。その既存スキームに、解体されたサミーの遊技機を商社に売却して再生材メーカーに渡す手順(図の①〜③)と、サミーの遊技機から作られた再生材を購入する手順(図の④)を追加しました。このことで、役目を終えてパチンコホールから返却された中古のサミーの遊技機を、新たなサミーの遊技機に生まれ変わらせることができるようになりました。

2024年4月から、循環スキームから生まれた再生材を一部使用したプラスチック部品を生産しています。

再生材循環スキーム実現までの道のり

部署を超えた話し合いの中で、循環スキームのアイデアが誕生

井内

サミーでは年間に20万台前後の遊技機を生産していますが、その寿命は長くて3年、短いものは数カ月。遊技機メーカーとして、自分たちが世に送り出した製品がすぐに使われなくなってしまうのはもったいないと感じていました。サステナビリティのために、購買部として何かやらなくてはいけないのではないか、という課題感と責任感もありました。

そこで、購買部が取り組んでいる「再生材の調達」と、リユース企画グループが中心となって取り組んでいる「部品のリユース」のコラボによって、さらに進んだ取り組みができないか?と考えました。サミーは部署間の横のつながりが強いので、やりたいテーマがあれば部署を横断して取り組むこともよくあります。

リユース企画グループに相談してみたら、お互いにサステナビリティへの意識があったので、すっかり意気投合しました。話し合う中で、世の中の取り組みを調査して見つけたのが循環スキームです。今まで、再生材は購入する形で取り入れてきたので、サプライチェーンが一方通行にならない仕組みを作るというのは私たちにとっては未知のチャレンジでした。「新しいことに挑戦してみたい」と思い、取り組むことにしました。

大谷内

循環スキームのアイデアを聞いたとき、サステナビリティに積極的に取り組むことはサミーの社会的な信頼の向上につながるので、良い取り組みだなと感じました。頭の中でスキームをイメージできたので、すぐにでも形になるのではないかと。それに、新しいことに挑戦してみたいという思いがあったため、リユース企画グループとしてできることは協力しようと考えました。

環境だけでなく、品質もコストも諦めないための奮闘

2023年4月、購買部とリユース企画グループがタッグを組み、循環スキームのプロジェクトチームが発足しました。プロジェクトのポイントについてご紹介します。

井内

環境に配慮していても、粗悪なものや美しくないものを遊技機メーカーとして世に出すわけにはいきません。当然、品質も重視します。それに、コストがかかりすぎるとビジネスモデルとして成り立たなくなってしまうので、うまくバランスをとれるような仕組みを考える必要がありました。

プロジェクトチームが試行錯誤を重ねた中から、2つの取り組みをご紹介します。

取り組み(1):再生材の原料として使える部品を探す

大谷内

プラスチックを再生材の原料として使うには、再生材メーカーが求める品質基準をクリアしなければなりません。全ての部品が使えるわけではないため、どの部品なら使えるのかを見つけるのが難しい。まずは、パチンコホールから戻ってきた遊技機のプラスチック部品をサンプルとして再生材メーカーに渡して、品質を評価してもらうことから始めました。何回もやり取りを重ねて、基準をクリアできる部品を見つけていきました。

さらに、本社オフィスに中古の遊技機を持ち込んで、自分でいくつも解体しました。部品の重量や形状を調べて、再生材の原料として使いやすい部品を探すためです。他の業務とも並行しながらだったので、部品の選定には3〜4カ月かかりましたね。

取り組み(2):異物混入を防ぐ

大谷内

輸送コストをなるべく抑えたかったので、解体取引先から再生材メーカーまで効率よく運びたいと考えました。最初に検討していたのは、解体取引先のところでプラスチックを破砕機にかけてもらって細かくし、袋に入れて運ぶことです。この方法なら、かさばらないので大量に運べます。ところが、破砕した部品のサンプルを再生材メーカーに送ったら「使えない」と返事が来ました。その理由は、破砕したプラスチックにビスや金属片などの異物が混ざっていたから。全体の1%でも違う物性のものが入っていたら、再生材の品質を維持できないのです。

どうしたらビスや金属片を取り除けるのか、チーム内でアイデアを出し合い、実験を繰り返しました。方法の一つとして、金属探知機を購入して試したこともあります。でも、探知するのにも手間がかかりますし、見つけた異物は手作業で取り除かなくてはいけません。工数がかかりすぎるので断念しました。

最終的に、プラスチックを破砕せずに再生材メーカーまで運ぶことにして、破砕しなくても一度になるべくたくさん運べる形状の部品を選びました。中古の遊技機を解体し、検証した経験がここでも役に立っています。

再生材メーカーにサンプルを送って確認してもらう手順を何度も繰り返し、ようやくOKの返事をもらえたのが2024年1月。 2024年4月には、初めて循環スキームによって生み出された再生材がサミーに納入されました。そこから部品を生産し、遊技機を生産する工程に着手しました。

困難を乗り越えて、再生材循環スキームが完成

循環スキームで生産した遊技機が、お客様の元へ

すでに、循環スキームの再生材を一部使って作られた遊技機が稼働しています。2024年12月時点で、パチンコが約5万台、パチスロが約3万台出荷されました。

井内

品質面については事前にしっかりと検証した結果、実際に市場に導入した後も安定しています。これまでの苦労が報われました。

大谷内

市場に出すときには「何も問題が起こらないでほしい」という気持ちと、感慨深い気持ちの両方がありました。入社3年目の私にとっては、最初から最後まで担当した初めてのプロジェクトなので、やり切れて良かったと思っています。

サステナビリティを軸に多方面と連携

井内

以前から購買部では環境への配慮を意識していたので、このような取り組みが形になったことをうれしく思っています。今回のプロジェクトで連携したのはリユース企画グループだけではありません。開発や品質保証に関わる部署も、「今後サミーとしてはこういう形でサステナビリティに取り組んでいきたい」という思いが一致し、団結して取り組んだからこそ、サミー全体の意識がさらに高まったのではないでしょうか。

大谷内

今回のプロジェクトは、社内だけでなく、再生材メーカーや解体取引先など、さまざまなお取引先様に協力していただいたことで実現しました。多くの企業が、サステナビリティの重要性を認識しているものの、個々の企業としてどのように取り組むべきか分からなかったり、実行可能な範囲に限界を感じたりしていることが多いです。そのため、当初からお取引先様と連携してこの取り組みを進めていきたいという思いを持っていました。社会全体としてサステナビリティへの取り組みが求められている中で、私たちサミーができることは、「一緒に取り組みましょう」というアクションを起こし、お取引先様と共に歩んでいくことだと考えています。

若い世代がチャレンジできるのがサミーの社風

井内

セガサミーグループでは「早くいい失敗をしろ」と言われます。これはサミーの価値観を象徴する言葉でもあると思います。サミーでは、配属1年目の若手でもプロジェクトに関わることができるし、熱意があればチャレンジさせてもらえます。それに、部署の間に壁がない。気軽に他部署に相談できるので、その中から循環スキームのような新しいアイデアが生まれることもあります。立ち話のレベルでも話を進められるから、今回のプロジェクトもやりやすかったですね。良い社風だと思っています。

大谷内

学生時代、会社説明会やインターンシップに参加した際に、若手もチャレンジさせてもらえる会社だと聞いていましたが、まさか私も配属されてからすぐにこのような大きな仕事を任せてもらえるとは思っていませんでした。セガサミーグループにこれから入社する人たちにも、若い世代でも活躍できる会社だと知ってもらいたいです。

未来の「製品」だけでなく「環境」も見据えて

サミーは遊技機メーカーとして製品を世に送り出す中で環境のことも考慮し、再生材循環スキームを自社で稼働させ、サステナブルな製品開発を行っています。そこには、「新しいものはサミーから」という開発方針や、「創造は生命×積極進取」の価値観を大切にしながら、未来を担う世代を中心にチーム一丸となって取り組んだ従業員たちの努力がありました。

2025年に設立50周年を迎えるにあたり、サミーが掲げた新たなスローガンは「挑戦から、冒険へ。 Bet On! Sammy」です。遊技産業だけでなく社会全体の持続的発展や活性化に貢献し、社会から信頼され、必要とされる企業になることを目指しています。

セガサミーグループは人だけでなく環境も重視しています。今回のプロジェクトでは、遊技機の再生材循環スキームを実行することによって、遊技機メーカーも環境に配慮できるという一例を示すことができました。これからもグループ全体として、環境・サステナビリティへの取り組みを続けてまいります。